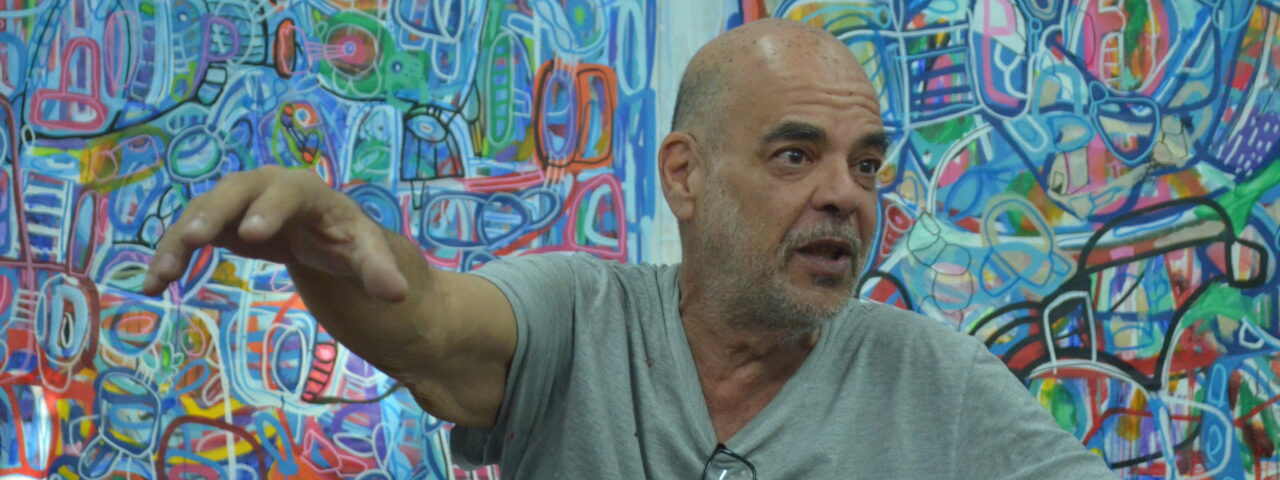

Rui Amaral: do grafite marginal ao museu a céu aberto

O artista plástico multimídia Rui Amaral conta sua trajetória desde o início, nos anos 1970

Por Alexandre Teixeira (texto) e Maialu Ferlauto (fotos)

O artista plástico multimídia Rui Amaral está pintando nas periferias. Semanas atrás, fez um trabalho numa biblioteca comunitária em Heliópolis, no extremo sul de São Paulo, quase divisa com São Caetano. O equipamento cultural pertence à UNAS, uma entidade criada pelos moradores em 1978, como parte da luta por moradia, respeito e cidadania.

Conhecido por se envolver em projetos sociais, Amaral pintou a biblioteca junto com três grafiteiros da região e um professor de artes da UNAS. Membro de uma família de militantes políticos, Amaral se diz um petista não filiado que conversa com prefeituras desde o tempo de Jânio Quadros (1986-89). “Só não conversei com o [Celso] Pitta (1997-2001)”, diz. “Hoje falo com direita e esquerda, só não converso com a extrema direita.”

Amaral estudou no Colégio Santa Cruz, no Alto de Pinheiros. “Maior burguesão”, diz ele, em autoironia. Seu tio-avô era membro da congregação dos padres mantenedores – historicamente ligados à teologia da libertação. Morava na Casa dos Padres, dentro da vizinha Favela do Jaguaré. A ligação de Amaral com o PT vem justamente dessa ala esquerdista da Igreja, uma das bases do partido. Seu irmão, um dos fundadores, organizava invasões de terras antes da fundação do MST. “Eu pichei muro pro Lula em 82, [na campanha] pra governador, aos 21 anos.” Hoje, sua militância é voltada para políticas públicas, com bons resultados. “A gente conseguiu aprovar uma lei de fomento, que obriga o governo [municipal] a ceder uma verba pra arte urbana todo ano. Acabei criando junto com outros grafiteiros o Museu de Arte de Rua, o MAR”, afirma Amaral.

É uma evolução e tanto para uma arte e para um artista eminentemente marginais. “Eu fui preso várias vezes”, diz. “Fui defendido por um advogado da Anistia Internacional.”

Hoje, quando se trata de uma obra autorizada, ele chama de arte urbana. “O grafite é uma arte urbana, só que ela é ilegal”, observa. Ilegal, por definição. “É o DNA dela. Não dá pra dizer que grafite é pintar o cenário de um programa de televisão. Não existe isso.”

O exemplo não é fortuito. Amaral trabalha na Globo há mais de 30 anos. Faz cenários, principalmente. Antes esteve na TV Bandeirantes e na MTV. Esse trabalho, porém, se desenvolve em paralelo ao grafite, forma de expressão da qual ele é um dos pioneiros.

Burguês do Santa Cruz

Amaral pegou uma lata de tinta spray pela primeira vez para pintar a bicicleta de um primo. Tinha uns dez anos de idade. Grafite mesmo, no entanto, ele só começou a fazer no ambiente burguês do Santa Cruz. “Era meio radical: de um lado, estava o Boninho [hoje diretor de programas de sucesso como ‘Big Brother Brasil’, ‘Caldeirão’ e ‘Domingão com Huck’]; do outro, um [membro da família de banqueiros] Setúbal”, brinca Amaral.

“A primeira vez que eu pintei foi em 75, acho. Eu tinha 14 anos. Suas primeiras máscaras, espécie de moldes para aplicação da tinta na forma previamente desenhada, eram feitas com chapas de pulmão. Seus primeiros grafites tinham a maconha como tema e foram feitos nas imediações do colégio, até os idos de 1977, na época do ginásio. Para se ter ideia do quanto aquela “molecagem” estava à frente de seu tempo, só em 1978 que Alex Vallauri, grande pioneiro da arte urbana em São Paulo, dá início à sua atividade mais conhecida, a de grafiteiro, e sua bota preta começa a ser vista em São Paulo – inclusive por Amaral e amigos. “A gente queria entender o que era aquilo”, conta ele. Sua referência era o “decalque mania”, desenhos coloridos comprados em papelarias na virada dos anos 1970 para os 80, que podiam ser colados em cadernos. Vallauri parecia estar fazendo decalques nas paredes, só que com belas gravuras em quatro cores.

Grafite, diz Amaral, se faz por molecagem, vandalismo, protesto ou arte. Quando estava pintando folhas de canabis na vizinhança da escola, ele estava no terreno da molecagem.

“Eu não tinha nem ideia de arte ali”, diz. Onde hoje fica o Parque Villa-Lobos, havia um grande terreno baldio, onde Amaral passeava de bicicleta e exercitava-se no grafite. O interesse ainda incipiente por arte o levaria à Faap, onde cursou desenho industrial, depois de ser convidado a se retirar do Santa Cruz, por ter repetido duas vezes o mesmo ano. Por que desenho industrial? “Era essa coisa meio comuna, de querer fazer arte para a massa”, explica. Passados os primeiros 12 meses, foi trabalhar na Forma Design Decor. “Fiquei um ano na fábrica, comendo marmita e aprendendo a fazer plantas de móveis.”

No fim do ano, Amaral inscreveu trabalhos num salão de arte da União Cultural Brasil Estados Unidos. Ganhou menção honrosa, num evento que reunira Leda Catunda e outros expoentes da “Geração Faap”. Empolgado com a conquista, começou a acreditar que poderia se tornar artista plástico. No fim de 1982, já entrara na monitoria da Bienal, por intermédio de Eduardo Duar, outro pioneiro do grafite, cofundador do grupo Tupinãodá, no qual Amaral entraria dois anos depois. “A gente começou a fazer os rolês de grafite à noite. Pintamos as pontes da Marginal Pinheiros”, conta. “Foi quando eu comecei a fazer grafite à mão livre. Ele trabalhava com estêncil e me apresentou o Tupi.”

Este é um detalhe digno de nota. Amaral foi o primeiro artista a fazer grafite à mão livre por aqui. “Tenho uma foto pra provar”, diz ele. Antigamente, as fotografias eram reveladas com data. O registro em questão é de 1983. Depois disso, colegas como Carlos Matuck e o próprio Alex Vallauri começaram a grafitar à mão livre. Eles todos não só se tornaram amigos, como participaram da lendária Bienal “A Trilha do Gosto”, de 1987.

No centro da Vila

Naquele miolo dos anos 80, Amaral morava numa ruazinha chamada Luís Anhaia, bem no centro da Vila Madalena. John Howard, outro dos precursores do grafite na cidade de São Paulo, morou muitos anos numa edícula nos fundos. “Na frente, no comecinho dessa mesma rua, tinha o Tupinãodá”, conta Amaral. O grupo, pioneiro de intervenções artísticas urbanas em São Paulo, tinha sua sede improvisada no ateliê de José Carratu, um de seus fundadores. Dois ateliês na mesma rua soam como uma grande coincidência, mas essa é a época em que começam a pipocar os estúdios de artistas plásticos na Vila.

Por proximidade geográfica, Amaral foi se aproximando do Tupinãodá, até virar membro. Quando ele entrou, o coletivo tinha três integrantes – Zé Carratu, Jaime Prades e Eduardo Duar, de saída – e estava meio parado. A trupe retomou os trabalhos com um projeto na Pinacoteca do Estado, concebido e executado por Amaral, Carratu e Prades.

Essa exposição, com a formação que marca o começo da segunda fase do Tupi, foi possibilitada por um cunhado de Carratu, que era dono de uma das maiores transportadoras do país. Entre seus equipamentos, um chamou a atenção do grupo: caixas de madeira em forma de cubos, usadas para armazenagem de objetos, geralmente durante viagens da clientela. “Nós fizemos uma instalação dentro da Pinacoteca com essas caixas abertas”, conta Amaral. Cada um pintou três caixas. Dentro de uma delas, ele pintou um quarto, com uma pequena cama. “A gente também fazia intervenções na cidade com látex preto e giz colorido”, lembra. Amaral não se lembra, ao certo, quanto anos ficou no Tupinãodá. Diz só que foram “alguns anos”, depois dos quais decidiu sair em carreira solo. “Aquilo era como uma banda, e eu era o único que fazia grafite”, afirma. “Os outros não faziam muito. O Jaime era mais artes plásticas, pintava mais. O Zé também era mais pintor”, observa. “O meu negócio era na rua.”

Amaral afirma que o famoso grafite que colocou o Buraco da Paulista [túnel que liga a Avenida Paulista às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo] no mapa da arte urbana é dele, sozinho, e não do Tupinãodá. Amaral calcula que, em meados dos anos 1980, John Howard fazia 60% dos grafites de São Paulo. Ele próprio fazia 20%. Os outros 20% eram feitos por umas 40 pessoas. “O John era incomparável. É uma injustiça a falta de reconhecimento dele, uma coisa horrível”, observa. “É o cara mais importante de todos.”

Há quem diga que o “esquecimento” de John Howard seria por ele ter sido um americano atuando no Brasil. Amaral adiciona outros fatores: Howard era comunista. Seguia dieta macrobiótica. Dava aula de poesia para Itamar Assunção. Foi formado em engenharia e letras. “Puta cabeção”, diz. E mega produtivo. Radical. Modus operandi: “Pega uma mochilinha, bota uns sprays, umas tintas e sai andando, que nem carteiro. É uma terapia ocupacional maravilhosa”, explica Amaral. “O grafite tem muito a ver com isso.” Ele voltou a grafitar quando se separou, para enfrentar a depressão. “Um dos motivos de eu fazer grafite é que me faz bem.”

Amaral viu processos semelhantes nos oito anos em que deu aula no Senac. Desenvolveu um projeto que estimula pessoas sem nenhuma experiência prévia com desenho ou pintura a se expressar plasticamente. Conviveu com alunos hiperativos, conversou com familiares e convenceu-se de que o grafite é um alívio para muita gente desajustada.

Uma tarde na delegacia

Amaral nunca parou totalmente de grafitar. Mas passou de um trabalho por semana a um por ano quando entrou na Band, em 1996, e depois enveredou por um projeto de educação a distância que o levaria à falência. Retomou a produção a partir de 2002 e, desde então, concilia grafite com outras atividades profissionais e pinturas para galerias.

Pensando em grafite, Amaral diz que seus grandes trabalhos são menos pinturas específicas do que ideias. Como a de transformar o Beco do Batman num museu a céu aberto. Ele morava a dois quarteirões dessa baixada. Logo, era natural que começasse a grafitá-lo, junto com John Howard. “O Beco era um lugar perigoso. Barra pesada”, observa. Estamos falando do começo dos anos 80. Futuros cabeças do PCC viviam na Favela do Mangue, localizada na Vila Madalena, entre as ruas Fidalga, Fradique Coutinho e Rodésia. Foi onde nasceu o traficante Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, que foi apontado como o número 2 na hierarquia da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, atrás apenas de Marcos Camacho, o Marcola. Quem vê o Beco turístico de hoje não consegue imaginá-lo como quebrada na época em que se tornou “do Batman”.

Outra ideia transformadora foi grafitar o Buraco da Paulista. E a Praça Roosevelt, onde Amaral foi preso, na época da repressão à arte de rua por Jânio Quadros. Dessa vez, além de passar uma tarde na delegacia, ele e seus companheiros de tintas foram processados.

Foi quando a Anistia Internacional agiu em defesa dos grupo de artistas, por intermédio do diretor de teatro e advogado Idibal Pivetta, um dos mais importantes defensores de perseguidos políticos na ditadura. Os grafiteiros ganharam a causa e foram absolvidos.

A militância política e o envolvimento em projetos sociais sempre estiveram ligados ao trabalho artístico de Amaral. As motivações sempre caminharam juntas. “É que eu sou um cara mais politizado. A vida inteira, fui”, explica ele. Seu trabalho não é político. Pelo menos não na temática. Mas do passado – “Pichei muro pro Lula em 82” – ao presente, por exemplo com a tentativa de organizar o “MST do Grafite”, a atuação política e social sempre acompanhou sua trajetória artística. “Fui criado numa casa com [assinaturas de] três jornais, onde você sentava pra comer e só se falava de política”, justifica Amaral.

Nos últimos tempos, ele anda atuante na defesa do Teatro de Contêiner Mungunzá, um espaço cultural em São Paulo, construído com contêineres marítimos, que tem sido um centro para diversas expressões artísticas e atividades comunitárias. O espaço é conhecido pela sua arquitetura inovadora e sustentável, integrando arte, economia criativa e direitos humanos, e se encontra atualmente em um impasse com a Prefeitura de São Paulo devido ao interesse da administração em desocupar o terreno, alegadamente para a construção de moradias sociais. A comunidade artística tem promovido uma ocupação em defesa do teatro. Como Amaral pretendia participar, quando deu este depoimento? “Tem um muro ali do lado pedindo pra ser pintado!”

Leia também: Entre cachimbos e sprays: a história do pioneiro do grafite no ABC